Метафора сети Индры должна по праву быть признана первой бутстрэп-моделью…

Ф. Капра «Дао физики»

Но, давайте предоставим слово самому Ф. Капре: «Современная физика самым драматическим образом подтвердила одно из основных положений восточного мистицизма, смысл которого заключается в том, что все понятия, используемые нами для описания природы, ограничены, что они являются не свойственными действительности, как кажется нам, а продуктами мышления – частями карты, а не местности. При любом расширении сферы наших знаний становятся очевидными ограниченные возможности рационального мышления, и нам приходится изменять некоторые из наших понятий или даже отказываться от них. Наши представления о пространстве и времени накладывают большой отпечаток на всю картину мира. Они упорядочивают вещи и явления, которые окружают нас и в повседневной жизни, и при попытках науки и философии объяснить мир. Нет такого закона физики, который можно было бы сформулировать без понятий пространства и времени. Одной из величайших революций в истории науки стало значительное изменение этих основополагающих понятий благодаря теории относительности. Классическая физика исходила из представлений об абсолютном трехмерном пространстве, существующем независимо от содержащихся в нем материальных объектов и подчиняющихся законам евклидовой геометрии, и о времени как о самостоятельном измерении, которое носит, опять-таки, абсолютный характер и течет с одинаковой скоростью независимо от материального мира. На Западе эти представления стали неотъемлемой частью мировоззрения философов и ученых, в них видели истинные и несомненные свойства природы. Уверенность в том, что геометрия внутренне присуща природе, а не нашим представлениям о ней, берет свое начало в греческой философии. Демонстративная геометрия представляла собой основной раздел греческой математики и оказала сильное воздействие на греческую философию. Греческая философия усвоила ее метод построения теорем, на основе принятых на веру, без доказательства, аксиом при помощи дедукции, и поэтому геометрия лежала в основе любой умственной деятельности – обучение философии также включало в себя геометрию. Говорят, что на воротах Академии Платона в Афинах было выбито изречение: «Не позволено входить тому, кто не сведущ в геометрии». Греки считали, что их математические теоремы были выражениями вечных неоспоримых истин, а геометрические формы воплощают в себе абсолютную красоту. Геометрия считалась совершенным соединением логического и прекрасного, поэтому ей приписывалось божественное происхождение. Отсюда и афоризм Платона – «Бог – это геометр»…

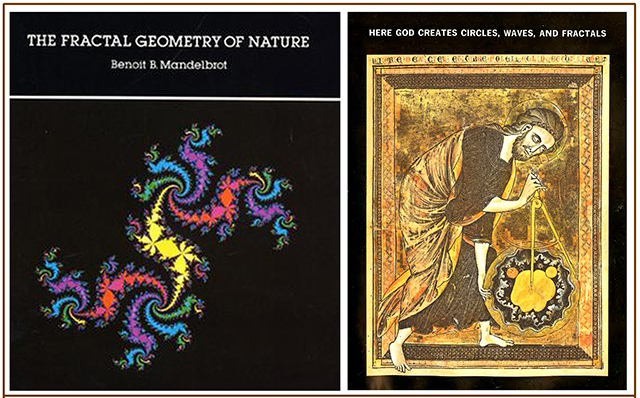

Известный американский математик, отец теории фракталов – Бенуа Мандельброт, для своей книги «Фрактальная геометрия природы» использовал в качестве иллюстрации, рисунок из Библии Морализе и наименовал ее «Сотворение Богом окружностей, волн и фракталов». «В этом эссе сводятся вместе аналитические методы различных наук с целью создания нового философско-математического синтеза. Таким образом, оно может рассматриваться и как сборник прецедентов, и как манифест. Кроме того, оно открывает изумленному взгляду совершенно новый мир пластической красоты». («Фрактальная геометрия природы», Б. Мандельброт, М-2002, стр.14).

«Почему геометрию так часто называют «холодной» и «сухой»? Одна из причин – ее неспособность описать форму облака, горы, дерева или береговой линии. Облака не являются сферами, горы – конусами, береговые линии нельзя изобразить с помощью окружностей, кору деревьев не назовешь гладкой, а путь молнии – прямолинейным. В более общем виде я заявляю, что многие формы Природы настолько неправильны и фрагментированы, что в сравнении с евклидовыми фигурами (евклидовыми в данной работе мы будем называть все, что относится к обычной геометрии) Природа демонстрирует не просто более высокую степень, но совершенно иной уровень сложности. Количество различных масштабов длины в естественных формах можно считать бесконечным для каких угодно практических задач. Существование таких феноменов бросает нам вызов и побуждает заняться подробным изучением тех из форм, которые Евклид отложил в сторону из-за их «бесформенности» — исследовать, так сказать, морфологию «аморфного». Математики же пренебрегли этим вызовом и предпочли бежать от природы путем изобретения всевозможных теорий, которые никак не объясняют того, что мы видим или ощущаем. Рискнув ответить на вызов, я задумал и разработал новую геометрию Природы, а также нашел для нее применение во многих разнообразных областях. Новая геометрия способна описать многие из неправильных и фрагментированных форм в окружающем нас мире и породить вполне законченные теории, определив семейство фигур, которые я называю фракталами». («Фрактальная геометрия природы», Б. Мандельброт, М-2002, стр.13).

«Термин фрактал я образовал от латинского причастия fractus. Соответствующий глагол frangere переводится как ломать, разламывать, т.е. создавать фрвгменты неправильной формы. Таким образом, разумно – и кстати! – будет предположить, что, помимо значения «фрагментированный» (как, например, в словах фракция или рефракция), слово fractus должно иметь и значение «неправильный по форме» — примером сочетания обоих значений может служить слово фрагмент. Словосочетание фрактальное множество мы впоследствии определим строго, сочетания же естественный или природный фрактал я предполагаю применять более свободно для обозначения естественных структур, которые с той или иной целью могут быть представлены в виде фрактального множества. Например, броуновские кривые являются фрактальными множествами, а броуновское движение мы назовем природным фактором. (Так как слово алгебра происходит от арабского jabara («связывать, соединять»), получается, что фракталы и алгебра – этимологически противоположны.)». («Фрактальная геометрия природы», Б. Мандельброт, М-2002, стр.18).

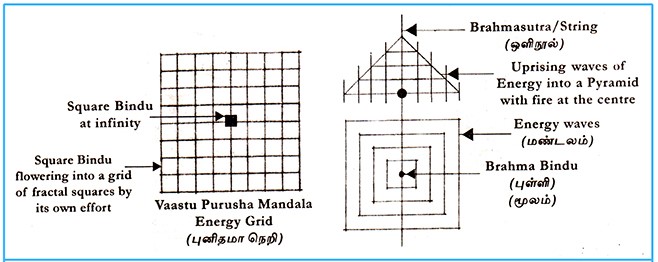

Забегая немного наперед, можно сказать что Васту Пуруша Мандала, разные типы которой используются при стрительстве, является одним из видов фракталов. Более подробно об этом в последующих выпусках.

«Поскольку геометрия рассматривалась в качестве божественного откровения, нет ничего странного в том, что греки считали, что небеса имеют правильную геометрическую форму. Это означало, что небесные тела движутся по окружностям. Для того чтобы сделать картину еще более геометричной, полагалось, что каждое из них закреплено на концентрической хрустальной сфере. Сферы должны были двигаться как единое целое, и в центре этого целого должна была находиться Земля. В последующее время греческая геометрия не перестала оказывать влияние на западную философию и науку. До начала нашего века «Элементы» Евклида использовались в европейских школах в качестве учебника, и на протяжении более чем двух тысячелетий считалось, что евклидова геометрия отражает истинную сущность пространства». («Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр. 184-185).

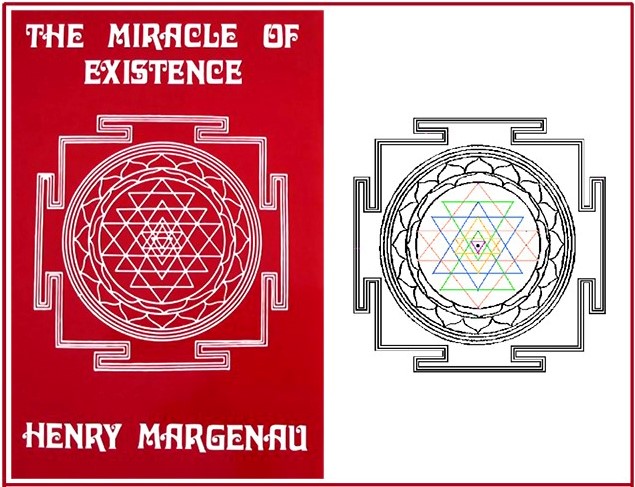

«Для того чтобы заставить ученых и философов признать, что законы геометрии не присущи природе изначально, а обязаны формулированием человеку, понадобился Эйнштейн. По словам *Генри Маргенау: «Основное открытие теории относительности заключается в том, что геометрия…- продукт деятельности интеллекта. Только при условии признания этого факта наш рассудок может отказаться от устаревших представлений о времени и пространстве, исследовать возможности их нового определения и избрать ту формулировку, которая не противоречит наблюдениям». (68, 250). – In P.A.Shilpp (ed.), «Albert Einstein: Philosopher – Scientist», p.250) / «Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр. 186).

*Генри Маргенау (1901-1997гг.) – немецко-американский физик, крупный специалист по направлению – философия науки, докторская степень Йельского Университета.

«В отличие от греческой, восточная философия всегда утверждала, что пространство и время – порождение ума. Восточные мистики относятся к ним точно так же, как ко всем интеллектуальным понятиям – относительным, ограниченным и иллюзорным… Поэтому на Дальнем Востоке геометрии не было суждено приобрести такой вес, как в Древней Греции, что в прочем не означает, что индийцы и китайцы не имели о ней никакого представления. Они прекрасно пользовались ею для строительства храмов совершенной формы, для измерения земли и составления карты звездного неба, но не для того чтобы выражать в геометрической форме вечные абстрактные истины. Да и не считала древняя восточная наука, что есть смысл втискивать все явления природы в жесткую схему из прямых линий и окружностей. Итак, древние восточные философы и ученые считали, что геометрические построения не являются абсолютными и неизменными характеристиками природы, будучи продуктом деятельности рассудка. Теория относительности исходила из такого же представления о геометрии… То же самое можно сказать о понятии времени. Восточные мистики считают, что эти понятия – пространства и времени – привязаны к определенным состояниям сознания. Медитация позволила им выйти за пределы обычного состояния и осознать, что условные и относительные представления о пространстве и времени не представляют собой высшей истины. Новые, более совершенные понятия пространства и времени, которые возникают в результате мистического опыта, во многом напоминают понятия, которыми оперирует современная физика, в частности теория относительности. Как же теория относительности описывает пространство и время? В чем новизна ее подхода? Она исходит из того факта, что все измерения в пространстве и времени относительны. Конечно, об относительности координат было известно и раньше. Задолго до Эйнштейна, люди поняли, что положение любого объекта в пространстве может быть определено только по отношению к какому-либо другому объекту. Это обычно делается при помощи трех координат и точки отсчета, которую мы можем назвать «положением наблюдателя». («Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр. 184-188).

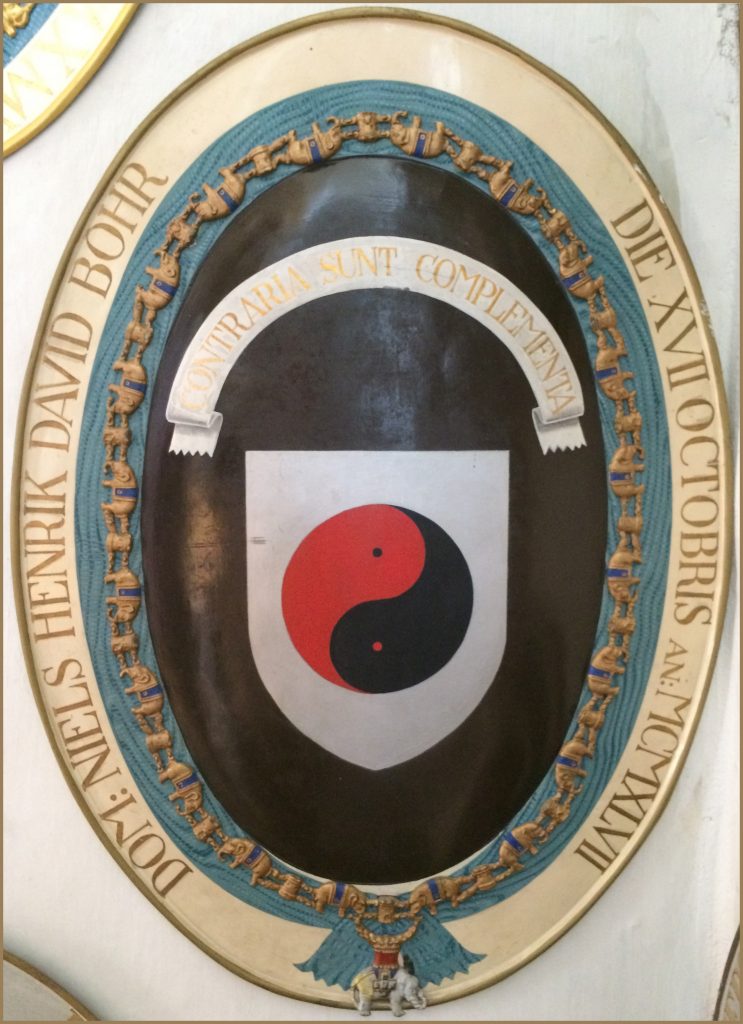

«*Нильс Бор хорошо знал о том, что его понятие дополнительности имеет соответствие в китайской философии. Посетив Китай в 1937 году, когда его трактовка квантовой теории была уже полностью разработана, он был глубоко поражен тем, что в древней китайской философии существовало понятие о полярных противоположностях: это обстоятельство оказало на него сильное воздействие, и впоследствии его интерес к восточной культуре никогда не угасал. Через десять лет Бору было пожаловано дворянское достоинство в знак признания его выдающихся научных достижений и важного участия в культурной жизни Дании, и когда ему нужно было избрать символ для герба, его выбор пал на китайский символ тайцзи, который выражает соотношение дополнительности между архетипическими противоположностями ИНЬ и ЯН. Выбирая этот символ для своего герба вместе с изречением: “Contraria sunt complementa” («Противоположности дополняют друг друга»), Нильс Бор признал существование глубокого единства древней восточной мудрости и современной западной науки». («Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр. 183). *Нильс Бор — Бор Нильс Хендрик Давид (1885—1962), датский физик-теоретик. Нобелевская премия (1922г.) – за разработку квантовой теории планетарного атома.

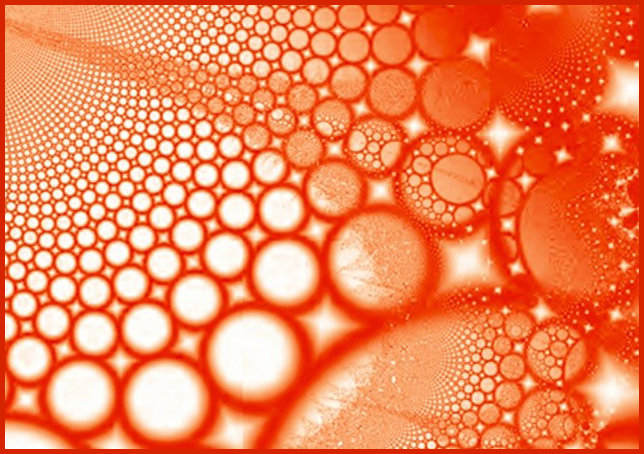

Существуют современные исследования притчи о жемчужинах бога Индры, в виде компьютерного моделирования,: «Как выяснилось, клейновские замощения тесно связаны с современными идеями о самоподобном поведении, пришедшими из статистической механики, исследования фазовых переходов и изучения турбулентности. В этих областях самоподобие вызвано случайными возмущениями, однако в работе Клейна оно подчиняется точным и простым законам. Странным образом эта идея точного самоподобия вызывает еще одну ассоциацию — на сей раз с древней метафорой сети Индры, которой пронизана *«Аватамсака-сутра», или «Сутра Хуаянь» («Цветочная гирлянда сутр»), один из богатейших и наиболее сложных текстов дальневосточного буддизма.

Этой ассоциацией мы косвенно обязаны *Майклу Берри: упоминание о том, что в «Сутре Хуаянь» рассказывается о жемчужинах Индры, мы обнаружили в одной из его статей о хаосе. Как и на обложке нашей книги, жемчужины в сети Индры отражают друг друга, причем сами отражения содержат не только другие жемчужины, но и отражения других жемчужин. Таким образом, вся вселенная видна не только в каждой жемчужине, но и в каждом отражении каждой жемчужины, и так ad infinitum*. В ходе дальнейших исследований мы обнаружили, что вся математическая конструкция Клейна, включающая одинаковые структуры, бесконечно повторяющиеся друг в друге во все уменьшающемся масштабе, удивительным образом воспроизводит философию и образы «Аватамсака-сутры». Как пишет Ф. Кук в своей книге «Буддизм Хуаянь: драгоценная сеть Индры»: «В школе Хуаянь очень любили этот образ, неоднократно упоминающийся в текстах школы; он символизирует космос, в котором между всеми его элементами есть бесконечно повторяющиеся связи. Считается, что подобная взаимосвязь выражает одновременно взаимное тождество и взаимную обусловленность. По словам сэра **Чарльза Элиота: «Таким же образом каждый объект в мире есть не просто он сам, он включает в себя любой другой объект и по существу является любым другим объектом». Формулируя утверждение, одинаково верное как для математики, так и для религии, можно сказать, что каждая часть любого из наших рисунков содержит в себе суть целого. Возможно, создавая рисунок «сияющего предела», мы слишком увлеклись этой аналогией. Цвета в нем подобраны таким образом, что точки скопления мельчайших фрагментов мозаики излучают таинственное сияние. Следуя философии «Аватамсака сутры» и все сильнее увеличивая изображение (вы сможете это делать, вы будете наблюдать все ту же кружевную структуру, повторяющую себя на все более и более тонком уровне, миры внутри миров внутри миров. Сияющий предел. Эта иллюстрация следует мантре Жемчужин Индры ad infinitum* (настолько насколько позволяют возможности компьютера). Исходный рисунок содержал лишь пять соприкасающихся красных кругов, и сияющее желтое кружево возникает из него самопроизвольно. Сияющий узор — фрактал, являющийся «предельным множеством» одной из симметричных итеративных процедур Клейна. Объяснению того, как следует понимать и рисовать такие предельные множества, и посвящена эта книга. Как и многие другие математики, мы часто испытывали досаду от невозможности передать волнение, азарт и радость творчества, сопутствующие нашей работе. Мы надеемся, что наша книга поможет хоть немного справиться с этой проблемой. На каком бы уровне вы ни решили ее читать — только просмотреть картинки, прочитать отдельные места, самостоятельно повозиться с формулами или же создать свою собственную компьютерную лабораторию, мы будем считать свою задачу выполненной, если нам удастся передать хотя бы часть красоты, которую мы видим, и восторга, который мы ощущаем, исследуя эту данную Богом, но созданную человеком вселенную под названием математика». («Ожерелье Индры. Видение Феликса Клейна», Мамфорд Д., Райт Д., Сирис К., рис. Ларри Гоника. Пер. с англ. под ред. О. В. Шварцмана, М-2011, стр. XXI-XXIY и “Indra’s Pearls. The vision of Felix Klein”, David Mumford, Caroline Series, David Wright, with cartoons by Larry Gonick. Cambridge – 2002). **ad infinitum – до бесконечности.

*Майкл Берри — Сэр Майкл Виктор Бе́рри (англ. Sir Michael Victor Berry; род. 1941) — английский учёный, специалист в области математической физики. Широкую известность получили его работы по геометрическим фазам в квантовой и классической физике (фазы Берри), а также по объяснению возможности левитации диамагнитных объектов в сильном магнитном поле.

** Чарльз Элиот (англ. Charles Eliot; 1862 — 1931) — британский дипломат, биолог. В 1920—1926 годах — британский посол в Японии. Почётный член Японской академии наук (1925). После остался жить в Японии, изучая буддизм. Автор – «Hinduism and Buddhism: An Historical Sketch» («Индуизм и буддизм. Исторический очерк»).

«Важным источником информации служила так же книга самого Клейна «Лекции о развитии математики в XIX столетии». «Сутру Хуаянь» мы прочитали в английском переводе ***Томаса Клири в книге «The Flower Ornament Scripture» (Shambhala Publications, 1993), цитаты из которой приводим с благодарностью» (там же стр. XYII):

— «Даже в единственной поре содержится непредставимо много земель, не счетных, как пылинки … В каждой частице пыли этих земель различимы бесчисленные земли, малые и большие …», (там же, стр. 131);

— «Он также открыл нам сотни триллионов квадриллионов тончайших украшений, которые невозможно описать даже за сотню триллионов квадриллионов эонов …», (там же, стр. 369).

***Томас Клири (Thomas Cleary, 1949 г.р.) — писатель и переводчик буддийской, даосской, конфуцианской, мусульманской религиозной литературы, военных традиций в китайском искусстве. Докторская степень Гарвардского Университета.

****Аватамсака Сутра – «Какова основная идея Аватамсаки? Эта сутра считается истинным царем всех махаянских сутр. Приведем интерпретацию сутры, данную Фа-цзаном в его сочинении озаглавленном — Медитация посредством которой уничтожается воображение и единое возвращается к истоку. Существует единое Сознание, которое и есть высшая Реальность, по природе оно чистое, совершенное и ясное. Оно действует двумя способами. Существование мира частных вещей возможно только благодаря его поддержке: и из него происходит всякая деятельность, свободная и ясная, создающая все добродетели и совершенства (парамиты). В этих двух способах, которые мы можем назвать экзистенциальным и моральным, можно выделить три универсальных свойства. С точки зрения экзистенции, каждый объект, технически именуемый «пылинкой» (анураджа), содержит в себе все Дхармадхату. Далее, с точки зрения учения о сотворении, каждая пылинка порождает всяческие добродетели, таким образом, достаточно только одного объекта, чтобы измерить все тайны Вселенной. И в-третьих, в каждой пылинке видна основа – шуньята». («Аватамсака, Гандавьюха и их основные идеи // Судзуки Д. Т. Очерки о дзэн-буддизме», часть третья, СПб – 2005, стр.65-66).

«В сутрах утверждается тесная взаимосвязь и взаимопроникновение абсолютной природы Будды и проявленного индивидуального мира. Будда есть Все, а Все есть Будда. Однако этот исключительный союз не лишает явления их уникальности. Несомненно, вещи не обладают собственной природой, ибо все проявленное поглощает тождество с Буддой. И все же для вселенной любая вещь исполнена индивидуального значения. Для полноты картины приведу несколько примеров. Можно провести аналогию с сетью Индры, состоящей из драгоценных камней и нависающей над его дворцом. «В каждом из драгоценных камней отражаются остальные; подбирая один из них, мы видим не только нераздельность сети, но и каждый составляющий ее камень». Если горящую свечу со всех сторон окружить зеркалами, то все они будут отражать свет, исходящий от одного пламени, и отражений будет столько, сколько зеркал окружает свечу. В сутрах неустанно проводится мысль о взаимосвязи и взаимопроникновении всех вещей. В любой пылинке содержится целая вселенная, и каждая пылинка порождает все силы космоса. Ибо каждая пылинка — это Будда, каждая пора кожи которого свидетельствует о зарождении и исходе всех миров». («История дзэн-буддизма», ***** Дюмулен Г., М-2003, стр.45-46).

***** Генрих Дюмулен (Heinrich Dumoulin) (1905-1995гг.) — немецкий католический иезуитский теолог и религиовед, известный исследователь дзэн-буддизма. Профессор философии и истории религии Софийского (Высшей Мудрости) университета в Токио. Основатель Института восточных религий и директор-основатель Нанзанского института религии и культуры (Япония).

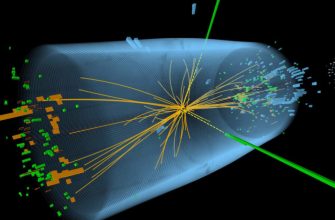

«Основная тема «Аватамсаки» — единство и взаимосвязь всех предметов и явлений. Это представление не только составляет основную сущность всего восточного мировоззрения, но также является одним из основных элементов мировоззрения, порожденного достижениями современной физики. Поэтому в дальнейшем мы увидим, что древняя «Аватамсака-сутра» содержит в высшей степени поразительные параллели к моделям и теориям современной физики». («Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр. 115).«Взгляд на адроны, характерный для теории бутстрэпа, часто описывают при помощи весьма двусмысленной фразы: «Каждая частица содержит в себе все остальные частицы». … В этом смысле все адроны представляют собой сложные структуры, состоящие, опять же, из адронов, причём ни один из них не может быть признан более фундаментальным, чем все остальные…». «В адронном бутстрэпе все частицы динамическим образом состоят друг из друга, и отношения между ними характеризуются внутренней последовательностью и самосогласованностью, что позволяет нам говорить, что адроны «содержат» друг друга. В буддизме Махаяны очень похожее понятие используется по отношению ко всей Вселенной в целом. Космическая сеть пронизывающих друг друга вещей и событий изображается в «Аватамсака-сутре» при помощи метафоры сети Индры — огромной сети из драгоценностей, нависающей над дворцом бога Индры». («Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр. 147-148).

«В небесах Индры, как рассказывают, есть жемчужная сеть, и жемчужины эти расположены таким образом, что посмотрев на одну из них, узришь в отражении на её поверхности все остальные. Точно также любой предмет в этом мире не просто является самим собой, но и оказывается связанным с любым другим предметом и воистину является всем остальным миром. «Во всякой пылинке — бесчисленное множество Будд«. (“Japanese Buddhism”, Sir Charles Eliot, New York, Barnes & Noble, 1969, p. 109-110; «Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр. 148-149).

“Сходство этого образа с адронным бутстрэпом не может не поражать нас. Метафора сети Индры должна по праву быть признана первой бутстрэп-моделью, разработанной восточными мудрецами примерно за два с половиной тысячелетия до возникновения физики частиц. Буддисты настаивают на том, что понятие взаимопроникновения не может быть осознано при помощи рассудка и должно восприниматься просветлённым сознанием в состоянии медитации». («Дао физики: Общие корни современной физики и восточного мистицизма», Капра Фритьоф, М-2008, стр.149). «Механистическое мировоззрение классической физики полезно при описании тех разновидностей физических явлений, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни; оно вполне оправдало себя при решении практических задач и оказалось исключительно успешным в качестве теоретической основы нашей технологии. Однако для описания физических явлений субатомного мира оно уже не годится…».(там же, стр.158).

В следующем выпуске:

Дакшинамурти – никто иной, как Майян. Садгуру Шивайя Субрамуньясвами и Д.Ганапати Стхапати.

Камни – живые существа, способные реагировать через вибрации.